マンショントイレリフォームの注意点と費用

マンションでトイレリフォームを検討する際は、「戸建てとは違う制約」や「工事に関するルール」をしっかり理解しておくことが大切です。

水まわりの位置や排水方式、管理規約の内容によっては、設置できるトイレの種類や工事方法が限られることもあります。さらに、高層階では水圧や電源環境の問題が発生するケースも少なくありません。

本記事では、マンション特有のトイレリフォームの注意点と費用相場をわかりやすく解説します。

工事前に確認すべき管理規約や排水条件、タンクレス可否などのチェックポイントから、レイアウトや内装選びのコツまでを詳しく紹介します。

後悔のないリフォームを実現するために、ぜひ参考にしてください!

目次

まず確認すべき管理規約と排水方式

マンションでトイレや水まわりのリフォームを行う際は、まず「管理規約」と「排水方式」を必ず確認しましょう。これらを理解せずに工事を進めてしまうと、「工事が認められない」「希望した機種が設置できない」といったトラブルに発展するケースもあります。

ここでは、管理規約に関するチェックポイントと、排水方式の見極め方を解説します。

管理規約・申請フロー

マンションでは専有部分の工事であっても、管理組合への申請や承認が必要なケースがほとんどです。特にトイレなどの設備工事は、給排水管や騒音・振動の問題に関わるため、慎重な確認が求められます。

工事可能時間・騒音ルール

管理規約には「工事可能時間」「休日工事の可否」「騒音レベル」などのルールが定められています。

一般的には、平日の9時~17時のみ作業可能といった制限があり、土日や祝日は不可の場合もあります。また、解体音やドリル音を伴う工事は、近隣トラブルに発展しやすいため、あらかじめ住民への周知や掲示が必要なこともあります。

申請書類・共用部養生の要件

工事を行う際には、「工事申請書」「施工業者の資格証明書」「工事内容の図面」などの提出が求められます。

また、エレベーターや廊下といった共用部の養生も必須です。床や壁のキズ防止措置、資材搬入ルートの確保など、管理組合が求める条件を満たす必要があります。

これらを怠ると、申請が却下されることもあるため、工事前に管理会社へ事前相談を行うのが安全です。

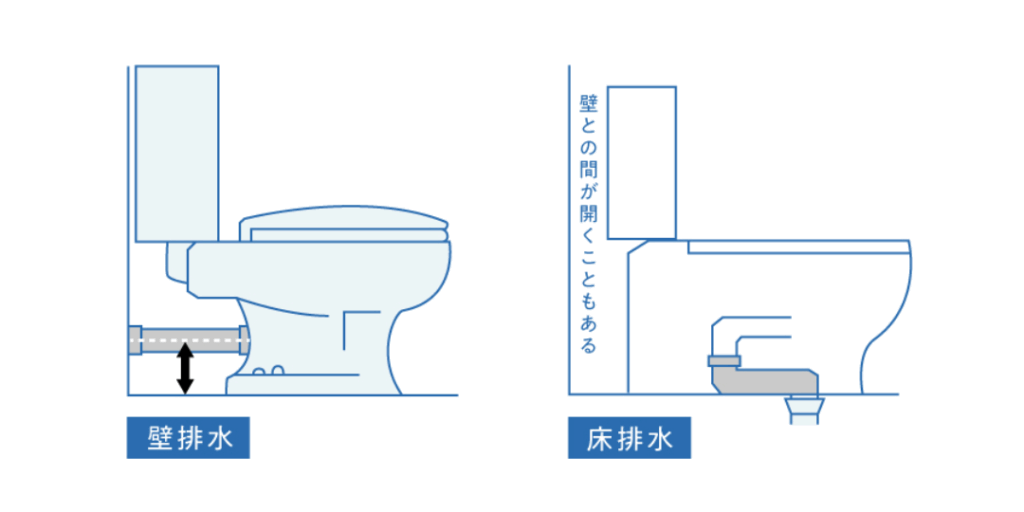

排水方式(床排水/壁排水)の見極め

トイレや水まわりのリフォームでは、既存の排水方式によって選べる機種や施工内容が大きく異なります。

マンションの場合、「床排水」か「壁排水」のどちらであるかを確認することが最重要ポイントです。

既存配管位置と選べる機種の制約

排水方式を誤って機種を選ぶと、排水位置が合わず取り付けができません。

たとえば、床排水タイプのトイレを壁排水の配管に接続することは基本的に不可能です。

メーカーのカタログや品番に記載されている「排水芯寸法(200mm、120mmなど)」を確認し、既存配管の位置と一致するかをチェックしましょう。

床上排水金具・アダプタの有無

リフォーム用のトイレでは、床上排水金具やアダプタを使って排水位置を調整できるタイプもあります。これを活用すれば、壁排水から床排水へ変更したり、既存の排水位置をずらすことも可能です。

ただし、排水勾配や高さ制限により設置できないケースもあるため、専門業者による現地確認が不可欠です。

高層階・水圧・電源など設備条件の注意点

マンションのトイレリフォームでは、高層階特有の水圧条件や電源環境が、選べる機種や工事内容に大きく影響します。特に、タンクレストイレや温水洗浄便座を検討している場合は、事前確認が欠かせません。ここでは、工事前に押さえておくべき「設備条件のポイント」を詳しく解説します。

水圧条件とタンクレス可否

高層マンションでは、給水経路の関係で水圧が低いことが多く、水圧が不足するとタンクレストイレが正常に作動しない場合があります。タンク付きトイレは貯水した水を利用するため問題ありませんが、タンクレスは瞬時の水圧で洗浄を行うため、条件を満たしていないと洗浄力が弱くなります。

低水圧時の対応策(加圧・機種選定)

低水圧の場合は、いくつかの対策が考えられます。

- 内蔵ブースターポンプ付きのタンクレス機種を選ぶ

- 外付けの加圧ポンプを設置する(ただし管理組合の許可が必要)

- 低水圧対応型のトイレ(タンク付き)を選定する

特に30階以上の高層階では、メーカーが推奨する最低水圧を下回ることが多いため、施工前に水圧測定を行うことが重要です。

排水勾配・縦管の制約

マンションでは床下の配管勾配が緩やかに設計されているため、便器の位置を大きく動かすと排水不良の原因になります。

また、縦方向の排水管(縦管)は共用部分にあたるため、移動や改修が制限されることもあります。排水の流れを確保するためには、既存の勾配と配管径を考慮した設計が欠かせません。

電源・アース・コンセント位置

温水洗浄便座やタンクレストイレには電源が必要です。既存トイレに電源がない場合、配線工事を追加する必要があります。電気工事は資格が必要なため、必ず専門業者に依頼しましょう。

温水洗浄便座の電源要件

温水洗浄便座は、100Vコンセントとアース付き配線が推奨されています。アースを設けないと感電リスクが高まるため注意が必要です。

既存のコンセントが遠い場合は、延長コードの使用ではなく、新たに専用回路を引く工事を行うのが安全です。

露出配線・隠蔽配線の可否

マンションでは構造上、壁の中に新しい配線を隠す「隠蔽配線」が難しい場合があります。特にコンクリート躯体の壁は、溝を掘ることができません。

そのため、モール(配線カバー)を使った露出配線で仕上げるケースが一般的です。美観を損なわないよう、壁色に合わせたモールを使用するなどの工夫を行うとよいでしょう。

トイレ本体と内装材の選び方

トイレリフォームを成功させるには、便器本体のタイプ選びと内装材の選定が重要です。見た目のデザインだけでなく、掃除のしやすさ・節水性・交換のしやすさといった実用面も考慮することで、長く快適に使える空間をつくることができます。ここでは、便器のタイプ別特徴と、床・壁・換気といった内装選びのポイントを詳しく解説します。

便器タイプ別の特徴(タンク有り/一体型/タンクレス)

トイレの本体は大きく分けて「タンク有り」「一体型」「タンクレス」の3タイプ。それぞれにメリット・デメリットや設置条件の違いがあります。

清掃性・節水性・サイズ比較

- タンク有りトイレ:構造がシンプルで価格もリーズナブル。洗浄力も安定していますが、タンク周りにホコリや汚れが溜まりやすい点がデメリットです。

- 一体型トイレ:タンクと便座が一体化しており、すっきりしたデザイン。継ぎ目が少ないため清掃性が高く、節水性能にも優れたモデルが多くあります。

- タンクレストイレ:最もスタイリッシュで、省スペース化が可能。ただし、水圧条件に注意が必要で、高層階では設置できない場合もあるため事前確認が欠かせません。

また、トイレ空間の奥行きやドア位置との兼ね合いを考慮し、コンパクトタイプを選ぶと空間に余裕が生まれます。

将来交換性とランニングコスト

一体型・タンクレスは見た目が美しく機能性も高い反面、便座部分だけの交換が難しいというデメリットがあります。部品トラブル時は本体ごとの交換が必要になるケースも。

そのため、メンテナンス性や交換コストを重視する場合は、タンク分離型を選ぶのも有効です。

また、節水トイレは使用水量を大幅に抑えられるため、年間の水道代節約効果も期待できます。

床材・壁紙・換気のポイント

トイレ空間は湿気や臭いがこもりやすく、掃除の頻度も高い場所。耐水性・防汚性・防臭性に優れた素材を選ぶことが、長持ちするリフォームの基本です。

クッションフロア・フロアタイルの耐水・防汚

床材には、クッションフロア(CF)やフロアタイルが人気です。どちらも耐水性に優れ、尿ハネや掃除時の水拭きにも強い素材です。

- クッションフロア:柔らかく足当たりが良い。コストも手頃で、デザインも豊富。

- フロアタイル:より硬質で高級感があり、傷や汚れに強く長寿命です。

床下の湿気を防ぐため、下地には防水シートや防臭パッキンの施工もおすすめです。

防臭下地・換気扇容量・防カビクロス

トイレ特有の臭い対策として、防臭下地材(防臭シートや炭シート)を使用することで、アンモニア臭の吸着効果が期待できます。

また、換気扇は換気回数(1時間あたりの風量)が十分でないと効果を発揮できません。古いマンションでは換気容量が不足していることもあるため、リフォーム時に静音・高性能タイプへ交換すると快適性がアップします。

壁紙は防カビ・防汚機能付きクロスを選ぶと、黄ばみや黒ずみを防ぎ、清潔感を長く保てます。

レイアウト・バリアフリーと施工リスク

トイレリフォームでは、限られた空間の中で快適な動線と安全性を確保することが大切です。便器や手洗器の配置を誤ると、使いづらいだけでなく、将来的なバリアフリー対応にも支障をきたすことがあります。さらに、施工時の床下状態や下地の劣化を見逃すと、漏水や床鳴りなどのトラブルにつながるリスクもあります。ここでは、レイアウト設計と施工前診断で注意すべきポイントを解説します。

寸法・動線・ドア干渉のチェック

マンションのトイレは一般的に狭小空間のため、便器の先端寸法やドア開閉時の動線確認が非常に重要です。新しい機種への交換でサイズが変わる場合、ドアや壁との干渉が発生することがあります。

先端寸法・手洗器・収納のクリアランス

トイレ本体の先端からドアや壁までの距離(先端寸法)は、最低でも50cm以上を確保するのが理想です。狭い場合は、コンパクトタイプの便器や壁付け手洗器を選ぶと動作スペースを確保しやすくなります。

また、収納棚やペーパーホルダーを設置する際は、立ち座りや姿勢の動線を妨げない高さ・位置にすることが大切です。

手すり位置と紙巻器の高さ

高齢者や将来の介護を見据える場合は、手すりの設置位置と高さを慎重に設計しましょう。立ち上がり補助には、便座横の水平手すり(高さ70〜75cm)が効果的です。

紙巻器は、手すりとの干渉を避けながら、座った状態で自然に届く高さ(約60〜65cm)に設置します。バリアフリー対応では、JIS規格や介護住宅の設計基準を参考にすると安全です。

既存下地・床レベルと段差対策

見た目の仕上がりだけでなく、床下構造や配管位置の状態を正確に把握することも大切です。マンションでは、既存の下地材や配管スペースに制約があり、予期せぬ段差や勾配の問題が発生することがあります。

便器跡・配管穴露出への補修

古い便器を撤去した際、便器跡の変色や床材の段差、配管穴の位置ずれが目立つことがあります。そのまま新しいトイレを設置すると見栄えが悪くなるため、床材の張り替えや補修パネルの設置を行うのが一般的です。

また、既存の配管穴が新機種に合わない場合は、アダプタや床上排水金具を使って位置調整を行います。

漏水・逆勾配・床鳴りの事前診断

施工前に床下や配管まわりを点検し、漏水跡や勾配不良、床鳴りの有無を確認しましょう。特に築年数が経過しているマンションでは、下地合板の劣化や結露による腐食が進んでいる場合があります。

これらを放置して施工すると、後から排水不良・床沈み・再工事のリスクが発生します。工事前の現地調査で下地の状態を診断し、必要に応じて下地補修や勾配調整を同時に実施することが安心です。

東海エリアのマンションリフォームはベータにお任せください!

東海エリア(名古屋・岐阜・三重)でマンションのトイレ・水まわりリフォームをご検討中なら、地域密着型のリフォーム専門店「ベータ」にお任せください。

ベータは、マンション特有の構造・管理規約・給排水制約を熟知したプロ集団です。戸建てとは異なる制限の多いマンションリフォームでも、現地調査から設計・施工・管理組合への申請サポートまで、ワンストップで丁寧に対応いたします。

特にトイレや洗面所などの水まわりリフォームでは、

- 高層階の水圧や排水勾配を考慮した機種提案

- 限られた空間を最大限に活かすレイアウト設計

- 管理規約に準じた安心・静音施工

といった、実績に基づく最適なプランをご提案しています。

また、最新のタンクレストイレや節水型トイレ、バリアフリー対応の改修など、機能性とデザイン性を両立したリフォームにも多数対応。メーカー各社の製品を比較しながら、お客様のご予算やライフスタイルに合わせたご提案が可能です。

マンションの構造や規約で「できないかも…」と諦める前に、ぜひ一度ベータへご相談ください。

現地調査・お見積りは無料。東海エリアでのマンションリフォームなら、確かな技術と経験を持つベータが、理想の住まいづくりを全力でサポートします!

まとめ

マンションのトイレリフォームを成功させるためには、管理規約・排水方式・水圧・電源などの設備条件を正確に把握することが欠かせません。特にマンションは構造や共用部分の制約が多く、戸建てとは異なる注意点があります。

また、便器のタイプや内装材の選定、レイアウトの工夫によって、使いやすさ・清掃性・デザイン性を大きく高めることができます。見た目だけでなく、将来のバリアフリー対応やメンテナンス性を考えた設計がポイントです。

さらに、施工前には下地や配管の状態確認・段差対策・漏水リスクの診断を行うことで、トラブルのない安心リフォームが実現できます。

トイレは毎日使う場所だからこそ、快適性と耐久性の両立が大切です。

東海エリアでマンションリフォームをご検討の方は、豊富な施工実績と確かな技術を持つ「ベータ」にぜひご相談ください。

管理規約確認から施工完了まで、安心してお任せいただけるリフォームをお約束します!